Bonjour,

L'appel à projets de recherche ITTECOP est bien engagé et nous vous remercions de tous les retours positifs déjà reçus. Si vous souhaitez candidater, échanger ou trouver des partenaires, rejoignez nous le 14 mai matin pour poser toutes les questions que vous souhaitez aux membres du conseil scientifique et du comité d'orientation (inscription nécessaire). Les inscriptions pour la matinée d'échange sont ouvertes.

Cet appel ambitieux sur un sujet complexe, affirme l’importance de la complémentarité entre recherche et action, pour l’intégration des questions liées aux écosystèmes naturels et aux paysages dans la conception, la gestion et la conduite des projets d’infrastructures de transport (ferrées, routières, cyclables, fluviales…) et d’énergie (réseaux et production ENR notamment), assurant des interfaces territoriales (gares, ports, aéroports…) ou projets d’aménagement associés... Les projets seront évalués sur leur volonté de présenter des concepts de rupture, assumant une prise de risque conceptuelle associée à une excellence scientifique et non sur la capacité initiale des équipes à remplir des dossiers administratifs. La collaboration entre les équipes et les instances en charge du programme ITTECOP constituera un attendu essentiel du succès collectif des travaux retenus. Les résultats des projets de recherche lauréats seront rendus publics et participeront à l’effort global en matière de recherche.

Au-delà de la simple gestion de projets de recherche et de financements, le programme ITTECOP souhaite ainsi continuer à contribuer à construire une communauté de chercheurs pérenne dans une approche de recherche-action très ouverte, y compris avec des collaborations internationales. L’ambition est aussi d’assurer un partage de savoirs et d’expériences entre les secteurs des transports et de l’énergie au travers de sujets d’intérêt commun.

Il est composé d'un appel général regroupant les projets de recherche, exploratoires, incubatoires et revue systématique et d'un appel spécifique porté par la FRB/CESAB

Accéder à la page dédiée à l'appel ITTECOP 2024

Accéder à la page de l'appel FRB/CESAB

Le 14 mai sera également l'occasion de présenter à l'ENSP Versailles l'ouvrage coordonnée par Sophie Bonin, Infrastructures de transport créatives, Mieux les intégrer aux écosystèmes, paysages et territoires, publié aux éditions Quae présentant les derniers résultats issus des projet ITTECOP (inscription nécessaire).

Le travail engagé par ITTECOP s'inscrit par ailleurs dans une actualité internationale croissante sur le sujet avec la tenue le mois prochain du Forum International de Transport de l'OCDE qui accueillera pour la première fois une session sur nos sujets. Or, ainsi qu'a pu le rappeler Kate Newmann, coordinatrice du GEF 8 Greening Transportation Infrastructure Development (GRID) Integrated Program (IP), lors de son passage à Paris le mois dernier, l'ampleur et la rapidité des investissements en infrastructures au niveau mondial nécessite de pouvoir accompagner efficacement l'ensemble des acteurs : politiques, industriels ou représentants de la société civile. C'est bien vers cet objectif, du niveau local à l'international, que le soutien à une recherche ambitieuse est nécessaire.

Les webinaires des 4 juin (guide infrastructures et biodiversité) et 6 juin (carte européenne de défragmentation) co-organisés avec l'IENE dans le cadre du projet BISON seront l'occasion de mieux apprécier et s'approprier l'impact de la mise en synergie des ressources mobilisées par chacun.

|

|

|

|

|

[ITTECOP APR 2024] Défis des infrastructures dans les territoires entre changements globaux et déclin de la biodiversité

L’appel à proposition de recherche (APR) vise à porter l’ambition des partenaires d’ITTECOP, acteurs publics comme privés des infrastructures, afin d’anticiper et de soutenir les futurs besoins d’aide à la décision face aux changements globaux et au déclin de la biodiversité. Les projets soutenus par cet appel seront évalués sur la volonté qu’ils auront à présenter des concepts de rupture, fortement pluri-disciplinaires, assumant une prise de risque conceptuelle associée à une excellence scientifique.

L’APR ITTECOP 2024, intitulé « Défis des infrastructures dans les territoires entre changements globaux et déclin de la biodiversité » est construit autour de trois axes :

- L'intégration des infrastructures dans des territoires vivants ;

- Les transformations et la vie des projets ;

- Les nouveaux savoirs pour l’action territoriale.

Les infrastructures ciblées par le présent APR sont : les réseaux routiers, cyclables et autoroutiers, les voies ferrées et navigables, les transports par câble, les réseaux électriques et gaziers, les infrastructures de production d’énergies renouvelables (avec éventuellement une mise en regard avec des problématiques des infrastructures énergétiques classiques) ainsi que les interfaces territoriales (ports fluviaux ou maritimes, gares, aéroports). Les emprises de ces infrastructures sont incluses dans le champ de cet APR, et sont même particulièrement porteuses de problématiques pour la recherche sur ces sujets.

Plusieurs formats de réponse seront possibles : projets de recherche, revues systématiques, projets exploratoires, projets incubatoires ou projets CESAB. Des collaborations européennes ou internationales sont possibles. L’APR est doté d’une enveloppe d’environ 4 millions d’euros. Il vise à soutenir une vingtaine de projets.

Les projets CESAB font l’objet d’un système d’appel et de dépôt spécifique. La clôture du dépôt des dossiers se fait au 12 juin – plus d’informations sur https://www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/appels/

|

|

|

Présentation de l'ouvrage ITTECOP Infrastructures de transport créatives le 14 mai 2024 à l'ENSP Versailles

Participer à la présentation de l'ouvrage (inscription nécessaire)

Les infrastructures, de transport ou d’énergie — routes, autoroutes, voies ferrées ou navigables, lignes haute tension — ont été des marqueurs techniques, économiques et politiques majeurs du progrès. Mais les bouleversements du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, auxquels elles ont contribué, amènent à renverser les perspectives. Ces lignes majeures permettent, en effet, d’isoler ou de connecter des milieux, de générer de nouveaux rapports aux espaces, de créer des paysages.

Elles portent en elles des possibilités de transformation de nos modes de vie, de coopération entre acteurs, d’une relation plus positive entre les êtres vivants et les constructions humaines, avec en toile de fond l’enjeu de la décarbonation. En mobilisant des recherches actives et créatives, le programme de recherche Ittecop (infrastructures terrestres de transport, territoires, écosystèmes et paysages) associe acteurs publics et privés en vue d’améliorer leurs actions et leurs connaissances sur ces sujets.

Destiné aux gestionnaires ou aménageurs des infrastructures, aux experts des administrations et bureaux d’étude, ainsi qu’aux étudiants et chercheurs, cet ouvrage examine comment les infrastructures contribuent à mobiliser les territoires autour d’enjeux environnementaux et étudie la possibilité d’une hybridation des savoirs et des pratiques entre sciences écologiques et sociales. Il se penche sur les outils politiques et leur critique, sur les procédures d’évaluation environnementale des projets, et sur la doctrine « éviter-réduire-compenser ». Enfin, les recherches sur les infrastructures sont envisagées comme participant au renouvellement de la gestion et de la conception de ces grands aménagements.

Commander ou télécharger l'ouvrage sur le site de l'éditeur

Participer à la présentation de l'ouvrage (inscription nécessaire)

|

[Projet ITTECOP] Séminaire de bilan de la recherche SALTUS le 29 mai 2024 à Lille

Une forêt linéaire en gestation

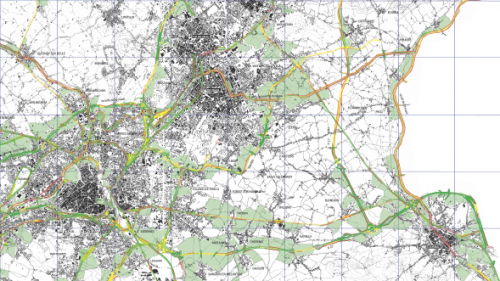

Les boisements de bords d’infrastructures de l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (LIKOTO)

Modelés et plantés sur un demi-siècle, les talus, accotements, buttes acoustiques et délaissés autoroutiers, ferroviaires et fluviaux constituent aujourd’hui des boisements linéaires importants, marquant le paysage périurbain ordinaire. Désormais, leur densité menace la sécurité des ouvrages et des usagers mais les coupe-à-blanc parfois pratiquées sont souvent coûteuses et peuvent aggraver les problèmes à moyen terme. Au même moment, les riverains considèrent certains de ces boisements comme des espaces verts de proximité, tandis que les services écosystèmiques de ces boisements urbains sont de mieux en mieux identifiés.

Pour répondre à cet enjeu de gestion paysagère, le collectif scientifique LIKOTO expérimente sur 5 sites depuis 2021 à travers la recherche

SALTUS (portée par le programme ITTECOP) des modes de gestion adaptés à ces boisements singuliers, susceptibles de les sécuriser

tout en les pérennisant et en confortant leurs fonctions sociales et écologiques.

Composé de paysagistes et de botanistes, de mycologues et de pédologues, d’écologues et d’anthropologues, de géographes et

d’architectes, le collectif présentera les résultats de ces recherches et ouvrira les portes de ses chantiers aux chercheurs autant qu’aux

gestionnaires d’infrastructures et aux services concernés au sein des collectivités territoriales, communales et intercommunales franco-

belges.

Inscription gratuite et obligatoire

|

|

|---|

|

Lancement AMI « Projets de recherche sur les activités humaines en aires protégées »

Une des actions du plan d’actions national de la SNAP porte sur le lancement et l’animation par l’OFB du réseau national de Sites INnovants pour des Activités en aires Protégées Compatibles avec les enjeux Ecologiques (Sinapce).

Afin de contribuer à améliorer la compatibilité entre activités humaines et préservation de la biodiversité et à répondre aux besoins en recherche & développement (R&D) exprimés par de nombreux gestionnaires d’aires protégées, l’OFB lance l'appel à manifestation d’intérêt « Projets de recherche sur les activités humaines en aires protégées » (AMI-Sinapce), doté d’un budget de 900 000€.

Date limite de soumission des lettres d’intention à l’AMI SINAPCE : 12 juillet 2024 à 23h59 (heure de Paris)

Plus d'info

|

Prix Génie Ecologique 2024

L’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologiques (A-IGÉco) et l’Office français de la biodiversité (OFB), en partenariat avec la Direction de l’Eau de la Biodiversité du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT), invitent l’ensemble des acteurs de l’ingénierie et du génie écologiques à concourir à la 5ème édition du Prix national du Génie Écologique. L’Association fédérative des acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologiques (A-IGÉco) et l’Office français de la biodiversité (OFB), en partenariat avec la Direction de l’Eau de la Biodiversité du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT), invitent l’ensemble des acteurs de l’ingénierie et du génie écologiques à concourir à la 5ème édition du Prix national du Génie Écologique.

Ce prix vise l’ensemble des acteurs privés ou publics suivants : maître d’ouvrage, bureau d’études, maître d’œuvre, entreprise de travaux, organisme de recherche, association, gestionnaire d’espaces naturels, collectivité, ...

Il récompense les actions relevant de ces 4 catégories :

- Catégorie 1 : Restauration de milieux (écosystèmes, populations)

- Catégorie 2 : Amélioration des continuités écologiques (trames verte, bleue, noire, brune, turquoise ou blanche)

- Catégorie 3 : Pratiques de gestion favorables à la biodiversité (dont la lutte contre les espèces exotiques envahissantes)

- Catégorie 4 : Amélioration des services rendus par les écosystèmes et les sols.

Pour cette 5ème édition, les co-organisateurs s’associent avec Plante & Cité pour le Prix spécial pour mettre en avant les projets de génie écologique en Milieu Urbain !

CLÔTURE DES PRÉ-CANDIDATURES : 30 avril 2024

Plus d'info

|

Lauréats 2024 du Prix "Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage" (IMBP)

Les lauréats 2024 du Prix "Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage" (IMBP) ont été désignés le jeudi 7 mars 2024 par un jury présidé par M. Thierry BOISSEAUX, Inspecteur Général de l'administration du développement durable au CGEDD et de 10 membres du jury. Les lauréats 2024 du Prix "Infrastructures pour la mobilité, biodiversité et paysage" (IMBP) ont été désignés le jeudi 7 mars 2024 par un jury présidé par M. Thierry BOISSEAUX, Inspecteur Général de l'administration du développement durable au CGEDD et de 10 membres du jury.

Ce jury composé de représentants des secteurs publics et privés dans le domaine des infrastructures et de l’aménagement ainsi que de médias partenaires du prix, s’est prononcé à l’appui d’analyses des dossiers réalisées par le Cerema.

Il récompense les meilleures initiatives prises par les acteurs impliqués à différents niveaux de projets de requalification et d’exploitation des infrastructures de mobilité (conception, construction, gestion, entretien et aménagement). Les infrastructures concernées comprennent les routes, les rues, les voies vertes, les espaces publics urbains, les voies ferrées et fluviales, les ports et les aéroports.

Enfin, ces actions doivent œuvrer en faveur de la préservation, de la restauration et de la valorisation des écosystèmes de la biodiversité et du paysage.

Grand prix : Le projet « Renaturation d’un ancien délaissé routier sur la commune de Rougé » porté par le Conseil Départemental De Loire-Atlantique

Mention spéciale du jury « Continuité écologique » : Le projet « Un pont à écureuils » porté par le Conseil Départemental de l’Hérault

Mention spéciale du jury « Paysage urbain » : Le projet « Entrée de l’hyper centre-ville du Mans » porté par Le Mans Métropole

Projet prometteur : Le projet « Stratégie de restauration et de suivi de fonctionnalité des continuités écologiques le long du réseau ferré classique en Occitanie » porté par SNCF Réseau.

Plus d'info

|

Lancement du Système d’information recensant les passages à faune : appel à contribution des gestionnaires d’infrastructures

Le Système d’information recensant les passages à faune (SIPAF) vient d’être lancé et tous les gestionnaires d’infrastructures de transport sont appelés à y contribuer. Il concerne tous les types d’infrastructures de transport (route, voie ferrée, canal) et de passages à faune : passages supérieurs ou inférieurs, grande faune ou petite faune, passages mixtes ou spécifiques, banquettes pour ouvrages hydrauliques, etc. Le SIPAF recense et partage différentes données relatives aux passages à faune : localisation, dimensions, date de construction, etc. A ce jour, plus de 600 passages à faune de tous types ont déjà été renseignés et sont d’ores et déjà visualisables sur la carte nationale interactive de l’outil.

Cet outil a été développé par la Direction de l’eau et de la biodiversité et la Direction des mobilités routières du Ministère en charge de l’environnement, en partenariat avec le Cerema, le Parc national des Cévennes et le Parc national des Ecrins.

Le développement de cette plateforme a été possible grâce à la mobilisation active d’un comité d’usagers réunissant notamment les gestionnaires d’infrastructures de transport volontaires (collectivités territoriales, SNCF Réseau, sociétés concessionnaires d’autoroutes, etc), l’Office français de la biodiversité, des chercheurs, des bureaux d’études, des associations naturalistes et des fédérations de chasse.

Plus d'info

|

|

|---|

|

Journées d'échanges Graphab 2024 : appel à contributions

L’équipe Graphab organise des journées d'échange autour du logiciel Graphab les 14 et 15 mai 2024 à Besançon. Pour ces journées, les organisateurs lancent un appel à contribution auprès des utilisateurs du logiciel. L’équipe Graphab organise des journées d'échange autour du logiciel Graphab les 14 et 15 mai 2024 à Besançon. Pour ces journées, les organisateurs lancent un appel à contribution auprès des utilisateurs du logiciel.

➡ Plus d'infos

|

International Transport Forum 2024 : "écologisation des transports : Garder le cap en temps de crise" du 22 au 24 mai à Leipzig, en Allemagne

Le Sommet 2024 de l'ITF sur l'écologisation des transports : Garder le cap en temps de crise aura lieu du 22 au 24 mai à Leipzig, en Allemagne, sous la présidence de la Lituanie. Le Sommet 2024 de l'ITF sur l'écologisation des transports : Garder le cap en temps de crise aura lieu du 22 au 24 mai à Leipzig, en Allemagne, sous la présidence de la Lituanie.

Le Sommet 2024 examinera le rôle du secteur des transports dans la durabilité environnementale et évaluera les impacts des crises climatiques, sanitaires et géopolitiques dans ce contexte. Le transport étant responsable de 30 % des émissions mondiales de CO2 et le changement climatique entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes, il est urgent de réduire les émissions de carbone. La pandémie de Covid-19 et les conflits géopolitiques ont perturbé le secteur des transports et les chaînes d'approvisionnement, contribuant à une crise énergétique et à des défis environnementaux. Les décideurs sont invités à maintenir une orientation politique à long terme au milieu de ces crises, en tirant parti d'opportunités telles que les véhicules plus propres et automatisés et l'innovation numérique pour promouvoir un secteur des transports plus écologique et plus résilient. Parallèlement, il est de plus en plus crucial d'évaluer les risques environnementaux associés à une numérisation accrue.

Enfin, pour la première fois, le FIT accueillera une session dédiée au sujet infrastructures et biodiversité et le MTECT y interviendra pour présenter la manière dont la France et l'Europe via le projet BISON et l'association IENE agissent en ce domaine.

→ plus d’info

|

[Webinaire][IENE] « Biodiversité et infrastructures. Un manuel pour l'action » disponible en ligne et webinaire de présentation du handbook le 4 juin 2024 de 13h30 à 14h30

Le manuel suit le chemin du « Wildlife and Traffic » (Iuell et al, 2003) et s'appuie sur des décennies de pratique et de recherche. Les premiers travaux ont été entrepris dans le cadre du groupe de travail sur le manuel de l'IENE et, au cours des dernières années, le soutien du programme Horizon 2020 BISON a été déterminant pour le développement de l'outil. Une longue liste d'organisations et de personnes, plus de 80 professionnels de l'écologie et de l'infrastructure y ont contribué.

Le webinaire, animé par Carme Rosell, coordinatrice de cette action au sein du projet BISON, membre du governance board de l'IENE et membre du conseil scientifique du programme ITTECOP présentera la constitution de l'outil, ses usages et ses perspectives. Le séminaire sera entièrement en anglais.

Explorer :

Webinaire de présentation du handbook le 4 juin 2024 de 13h30 à 14h30 (inscription nécessaire)

|

BAUM - TRAM’BIOSOL Intégration de la Trame Brune et de la biodiversité lombricienne des sols dans les programmes d’aménagement urbain, le 5 juin 2024 à la Défense

Dans le cadre du programme de recherche BAUM (Biodiversité, Aménagement Urbain, Morphologie), initié en 2019, et soutenu par le PUCA, la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’équipe de recherche Tram’Biosol présentera les résultats de ses travaux.

Mercredi 5 juin - 9h - 12h30

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Tour Séquoïa

Plus d'info et inscription

|

[Webinaire] La carte européenne de la défragmentation (EDM) : une base pour un programme européen de défragmentation, le 6 juin 2024 de 13h30 à 14h30 en ligne

La carte européenne de défragmentation (EDM) est utilisée pour représenter l'étendue de la fragmentation des corridors par les infrastructures linéaires de transport et les sections de défragmentation possibles. La carte est basée sur une compilation cartographique de tous les concepts de corridors d'habitat d'importance nationale - l'« infrastructure verte » planifiée de l'Europe. Les corridors d'habitat prévus sont recoupés par les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) existants. Une sélection d'indicateurs (par exemple Natura 2000) sera ensuite utilisée pour déterminer les sections de reconnexion possibles qui sont particulièrement importantes d'un point de vue européen. La carte devrait être disponible dans un SIG web.

Dans une étape ultérieure, les zones de défragmentation prioritaires devraient être comparées avec les différents États européens dans le contexte de la perspective paneuropéenne et précisées. Afin de dériver des mesures concrètes, par exemple la construction de ponts verts et leur intégration dans des corridors écologiques existants ou planifiés, des informations supplémentaires doivent être consultées dans le cadre d'une procédure par étapes liée au niveau de planification. Outre les informations fournies dans la GDE, il s'agit d'autres données spécifiques aux zones naturelles, aux pays, aux régions et à des informations spécifiques localisées.

En plus de l'EDM, le webinaire se concentrera en particulier sur la procédure graduelle pour identifier les mesures de défragmentation spécifiques et les informations requises à cet effet (inscription nécessaire).

Le webinaire, animé par Marita Böttcher, du BfN, coordinatrice de cette action au sein du projet BISON et membre du governance board de l'association IENE présentera la constitution de l'outil, ses usages et ses perspectives. Le séminaire sera entièrement en anglais.

|

Rencontres d’Ecologie des Paysages » (REP) à Strasbourg, du 26 au 28 juin 2024

L’édition 2024 des « Rencontres d’Ecologie des Paysages » (REP) se déroulera à Strasbourg, pendant 3 jours, du 26 au 28 juin 2024. Elle aura pour vocation de favoriser les échanges via des communications scientifiques avec des sessions plénières, des sessions ciblant la discussion, des ateliers de travail, des speed-speech, des rendez-vous posters.

En lien avec les enjeux et challenges de demain, le premier congrès annuel IALE-FR (International Association of Landscape Ecology) - REP24, portera sur les thèmes suivants (sessions pressenties):

- Écologie du paysage et changement climatique : enjeux et observations

- Les solutions fondées sur la nature, leur intégration dans les paysages et leur impact écologiques

- L’écologie des paysages aquatiques : les (socio)hydrosystèmes

- Les infrastructures paysagères : rôles, fonctions et enjeux

- Ecologie en paysage urbain

- Socio-écologie du paysage

- L’écologie des paysagistes : esthétisme et valeur des paysages

- Les paysages, communs des humains et des non-humains (session conceptuelle)

Les outils de caractérisation et d’analyse du paysage auront une place réservée au sein d’ateliers de travail visant le partage de compétences méthodologiques et d’itinéraires techniques.

Dates importantes

- Ouverture des pré-inscriptions: 01/02/2024

- Appel à contribution: 01/02/2024

- Ouverture du paiement en ligne (pour l'inscription définitive) : 01/04/2024

- Date limite de soumission: 30/04/2024

- Date limite des inscriptions/paiement en ligne: 20/06/2024

Lien vers le site internet du congrès

|

IENE 2024 du 9 au 13 septembre 2024 à Prague en République tchèque

La prochaine conférence IENE2024 sur les transports et la biodiversité, intitulée "Biodiversity in the Spotlight of Future Transport", prévue à Prague, en République tchèque, du 9 au 13 septembre 2024. Cet événement est organisé par IENE en collaboration avec l'Agence de conservation de la nature de la République tchèque et l'Université des sciences de la vie. La prochaine conférence IENE2024 sur les transports et la biodiversité, intitulée "Biodiversity in the Spotlight of Future Transport", prévue à Prague, en République tchèque, du 9 au 13 septembre 2024. Cet événement est organisé par IENE en collaboration avec l'Agence de conservation de la nature de la République tchèque et l'Université des sciences de la vie.

Dates clés à retenir :

- Janvier 2024 : Ouverture des inscriptions anticipées pour la conférence.

- Janvier 2024 : Ouverture de la soumission des résumés.

- 30 mars 2024 : Date limite de soumission des résumés.

- Mai 2024 : Ouverture des inscriptions régulières à la conférence.

- Juin 2024 : Les détails préliminaires du programme de la conférence sont annoncés.

→ plus d’info

|

ICOET 2025 du 11 au 15 mai 2025 à Denver, USA

L'ICOET est le principal forum pour les praticiens et les scientifiques de l'écologie des transports et des disciplines connexes engagés dans les secteurs gouvernementaux, universitaires, à but non lucratif et privés. Les présentations et les formations de la conférence mettent en lumière la planification de projets, les activités de mise en œuvre, les résultats de la recherche, les questions émergentes et les meilleures pratiques liées à l'interface entre le transport, l'infrastructure, les communautés et les écosystèmes aquatiques et terrestres.

L'appel à résumés sera publié sur https://icoet.net la première semaine de juillet et la date limite de soumission des résumés sera le 20 septembre 2024. Les professionnels, les universitaires et les étudiants sont encouragés à soumettre des résumés et des propositions pour les formats de présentation suivants : symposiums et panels, ateliers, sessions organisées, exposés sur le podium et affiches/présentations multimédias. Votre proposition de présentation doit s'aligner sur le thème et les sujets d'ICOET 2025, qui seront affichés sur le site https://icoet.net/2025/theme.

Plus d'info

|

|

|---|

|

[Article] La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ?

Depuis 2016, le droit français poursuit un objectif de non perte nette de biodiversité en imposant aux projets ayant des incidences sur la biodiversité d’éviter, de réduire, puis de compenser ces incidences. Les mesures compensatoires doivent générer des gains écologiques suffisants, ce qui suppose qu’elles soient réalisées sur des sites en mauvais état écologique. Cet article analyse le contexte écologique dans lequel ont été réalisées 1153 mesures compensatoires, entre 2017 et 2021, sur le territoire hexagonal français. En utilisant des données de la "naturalité potentielle de France métropolitaine", nous comparons d’une part les scores d’intégrité biophysique des sites choisis et d’autre part les scores de qualité écologique incluant un indice de connectivité du paysage autour des sites, par rapport aux scores nationaux. Nos résultats montrent que 64 % de la surface des sites de compensation se situe sur des espaces où le score d’intégrité biophysique est supérieur à la médiane française, et que 40 % se situe sur des espaces où il est supérieur au dernier quartile. En revanche, la majorité des sites de compensation se trouve dans des paysages présentant une qualité écologique inférieure à celle du territoire hexagonal. Ces résultats suggèrent que la stratégie de localisation des mesures compensatoires ne vise pas prioritairement à générer un gain écologique important, mais répond à d’autres contraintes économiques et foncières. Cela questionne l’efficacité de la compensation à tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité.

Brian Padilla, Salomée Gelot, Adrien Guette et Jonathan Carruthers-Jones, « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? », Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 1060, mis en ligne le 15 février 2024, consulté le 25 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/40826 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cybergeo.40826

|

[Ouvrage] Ecologie riveraine : la Seine-Saint-Denis à horizon 2030

Dix tronçons de routes départementales traversant la Seine-Saint-Denis ont été sélectionnés par plusieurs groupes d’experts (chercheurs, urbanistes, artistes, designers, architectes, doctorants et étudiants en architecture, lycéens) suite à une consultation internationale sur le devenir de ce territoire du Grand Paris à l’horizon 2030. Ces dix tronçons vont devenir l’objet, à la fois d’analyse – que représentent ces morceaux de route pour les riverains, les passants, les cyclistes et les automobilistes qui les fréquentent, quelles sont leurs ambiances, leurs rôles, … ? – et de prospective – quelles propositions peuvent être mises en place afin que ces lieux de passage deviennent, dans un futur proche, des lieux de vie ? Dix tronçons de routes départementales traversant la Seine-Saint-Denis ont été sélectionnés par plusieurs groupes d’experts (chercheurs, urbanistes, artistes, designers, architectes, doctorants et étudiants en architecture, lycéens) suite à une consultation internationale sur le devenir de ce territoire du Grand Paris à l’horizon 2030. Ces dix tronçons vont devenir l’objet, à la fois d’analyse – que représentent ces morceaux de route pour les riverains, les passants, les cyclistes et les automobilistes qui les fréquentent, quelles sont leurs ambiances, leurs rôles, … ? – et de prospective – quelles propositions peuvent être mises en place afin que ces lieux de passage deviennent, dans un futur proche, des lieux de vie ?

A partir d’un regard différent sur ces routes départementales – oh combien denses, en mouvement et en trafic automobile – une réflexion se met en place et en actions. Elle porte sur “l’intensité” entre l’homme, ses formes bâties, et le territoire habité... Outre les textes qui nous permettent de suivre l’évolution de cette recherche-action, de nombreuses illustrations, photographies, images d’archives, dessins, cartes, plans, maquettes viennent ponctuer les analyses et nous invitent à une lecture plus charnelle et incarnée.

Plus d'info

Ecologie riveraine : la Seine-Saint-Denis à horizon 2030 / sous la direction de Cyrille Hanappe (membre IPRAUS/AUSser), Béatrice Mariolle (membre IPRAUS/AUSser), Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser), Editions La Commune, 2023, 327 p., ISBN 979-10-94148-12-9

|

[Article] L’observation du paysage, un instrument politique autour du programme monitoring observation du paysage Suisse

Signé PAP n°74, Gilles Rudaz, mars 2024

L’approche paysagère considère aujourd’hui le paysage comme une réalité non pas figée mais dynamique, c’est-à-dire en constante évolution.

Les paysages se transforment sous l’effet de différents facteurs : les facteurs naturels, les modes d’utilisation du territoire par les hommes ou encore le regard que porte sur eux la société. Les politiques paysagères contemporaines ne se donnent donc pas pour but la seule préservation d’un état donné du paysage, mais d’accompagner son évolution.

Lire l'article

|

[Revue] Écoconstruction et préservation de la biodiversité

Ce numéro de la revue générale des routes et de l'aménagement présente quelques projets particulièrement novateurs dans ces différents domaines.

De leur conception à leur exploitation, les infrastructures de mobilité et les projets d’aménagement de l’espace public doivent désormais nécessairement veiller à préserver les ressources, réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, accroître la performance environnementale, préserver la biodiversité, s’adapter au changement climatique…

Plus d'info

|

|

|---|

|

|